少し前の話になりますが、先日 、俳優の高島忠夫さんがお亡くなりになりました。

高島忠夫さんと言えば、僕と同じ昭和40年代の生まれの方々にとってはゴールデン洋画劇場での解説役や、バラエティ番組での「イエーイ!」が印象に残っている方が多いとは思いますが、僕等よりも上の世代の方々ならば、俳優としての印象がより強く残っているのではないでしょうか。

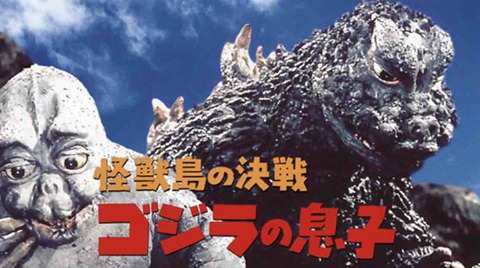

俳優としての高島忠夫さんは、東宝を代表するスター的な存在であり、ゴジラシリーズにおいても、「キングコング対ゴジラ」「ゴジラの息子」の実に2作品で主演を務めていました。

ゴジラシリーズのみならず、「海底軍艦」や「フランケンシュタイン対地底怪獣」といった東宝特撮映画の数々に出演されています。

平成に入っての「ゴジラvs.メカゴジラ」では息子の政宏さんとの共演も果たしており、ゴジラファンにとっても馴染み深い俳優さんだったと思います。

個人的に印象深かったのは「キングコング対ゴジラ」での破天荒なテレビマン桜井約でしょうか。

「キングコング対ゴジラ」では、パシフィック製薬の多胡宣伝部長のインパクトが強すぎますが、高島忠夫さん演じる桜井も負けず劣らずの破天荒ぶりで、チームでいい味を出しています。

対して「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」では破天荒さは鳴りを潜め、冷静にチームをまとめながらも自分の求める研究に邁進する楠見博士役を演じています。

楠見博士を中心としたチームが、地球の食糧難を解決するための気象コントロール装置の実験を行っている島、ゾルゲル島。

その島で研究チームの面々が遭遇するのが、巨大カマキリのカマキラス、巨大なタランチュラのクモンガという安直すぎるネーミングの怪獣たちと、タイトル通りのゴジラの息子、ミニラが搭乗します。

ゴジラの息子…ねえ。

このタイトルだけで敬遠したくなるような魔球ではありますが。

事実上、子供の頃にちょこっと見たけど、後にしっかりと見たような記憶が残ってません。

ゴジラに子供がいる。

そのコンセプトはまあわかりますよ。

ゴジラだって生き物だし、子孫を残す本能があるだろうし。

ですが、そこで生まれたのは、エメリッヒ版ハリウッドゴジラで大量に生まれたようなラプトルもどきなどではなく、親とは似ても似つかないような白地の肌に垂れた目に潰れた鼻。

思うに、昭和のゴジラファンでここで脱落した人たちは多かったのではないでしょうか。

恐らくは大人向けではなく、子供向けに作られた最初のシリーズ作であり、ミニラのデザインも子供を意識したものだと思うのですが…

子供の頃にテレビや本で見た僕も、ミニラをそんなに可愛いとは思えなかったんですよね。

それでゴジラの息子と言われても違和感しかないというか。

リアルタイムで見ていた子供たち、僕の父親や叔父さん世代の方々はミニラを見て可愛いと受け入れること、出来たのでしょうか。

大人になって改めて見ても、そんなに可愛いと思えないので、女性受けしたかどうかも怪しいもんですが。

ミニラを鍛えるゴジラの教育パパぶりもどうにも違和感しかなくて。

まあ、ここまでやられると、このゴジラは以前のゴジラとは別の個体なんだと無理矢理自分の頭の中で思い込ませるような諦めの境地も出て来てきてしまいますね。

ミニラを見た実験隊の1人が、「今はあんなでもすぐに大きくなってゴジラになる!」といったセリフの中で、微かにまだゴジラに対する脅威が感じられる程度です。

ま、ミニラがそのまま成長してゴジラになるなんてこと、以降のシリーズでも全然無かったんですけどね。

良かったのはカマキラスとクモンガ。

着ぐるみてはないワイヤーの操演は今見ても見事の一言。

無機質ながら生命感溢れる不気味さを出しており、人間臭くなっていく一方のゴジラ親子に対して、脅威の対象である巨大生物らしさを出していると思います。

本来は共食いをする生き物であるカマキリの怪獣カマキラスが群れをなしているのはちょっと違和感でしたが、ま、この時代の映画だからしょうがないかな。

一方のクモンガは糸で絡めとってから体液を吸う蜘蛛らしさを十分に再現してましたけどね。

楠見博士を中心とした人間ドラマの方は終わりが見えない実験の日々の中で精神的に追い詰められる隊員も出てくる中で、実験の成功を第一に考えていた博士も無事に脱出することを考えるようになってきます。

おそらくはそのきっかけを与えたのは2人の外部の人間。

そのうちの1人、パラシュートで無謀にも乗り込んできたジャーナリストの名前は真城伍郎(まき ごろう)。

この、まき ごろうという名前の人物は、実はゴジラシリーズで3度登場するのですが、この「ゴジラの息子」が初登場。

2回目に登場したのは84年版「ゴジラ」の主人公、牧吾郎(まき ごろう)。

東宝の関係者に、まき ごろうなる人物がいたのかもしれませんが。

3回目の登場は「シン・ゴジラ」のゴジラ誕生に関係しているのではと思われる生物学者、牧悟郎(まき ごろう)。

ジャーナリストではありません。

こちらに関しては完全に狙っての、オマージュ的なお遊びだと思うんですけどどうなんですかね?

ただ、小ネタとは言え、「シン・ゴジラ」にも繋がるルーツが、一部ファンにとっては黒歴史に近い「ゴジラの息子」の中にあるのは、今にして考えれば驚きです。

「∀ガンダム」的に、全ての「ゴジラ」を肯定する!みたいな感じと捉えるのは考え過ぎですかね?

話を戻して、もう一人の外部の人間は無人島と思われていたゾルゲル島にかつて残され、1人生きてきた日本人女性サエコ。

男だらけの研究チームの中に突然1人の若い女性が!という、一歩間違えればAVの題材になりかねない状況ですが、このサエコがミニラと仲良くなることで、ミニラがやがてゴジラへと成長して人間の脅威になるかもしれないという、かすかな要素を完全に消してしまいます。

結果、今作のゴジラ親子の描写が、ゴジラ映画がますますファミリー向け、子供向けに転向していくことになるんですねぇ。

極寒の島に残されたゴジラ親子を見届ける人間たちも、初期の頃のゴジラ映画なら、これで良かったと喜ぶところなのでしょうが、哀れむように見届けて終了。

もうゴジラに対して恐怖も脅威も感じていない、その印象が濃くなった映画でした。

まあ、シリーズが子供向けにシフトしていった頃だからしょうがないっちゃしょうがないかな。

そう割り切って見ればなかなか楽しめる映画ではありました。

2回目は高島忠夫さん演じる楠見博士に注目して見てみました。

研究の成果を重視する研究者としての一面と、実験隊のリーダーとしての責務を果たそうとする隊長としての一面があるキャラを見事に演じていました。

「キングコング対ゴジラ」での破天荒なテレビマン役といい、いろんな配役を演じるいい役者さんでした。

ゴジラ映画を彩った名優、高島忠夫さんのご冥福をお祈りします。

コメント

こんばんは。

カマキラスは「ゴジラの息子」の中で、強烈なインパクトを放っている怪獣ですね。憎たらしいけど、お茶目で可愛い♪というやつでしょうか(笑)。

あの3匹のカマキラスは、兄弟なのか?仲間同士なのか?ともあれ、あの動きを見ていると怪獣同士の会話が聞こえてきそうな程の人間臭さを感じます。

私は特に、最後まで生き残ったカマキラスが、躊躇するミニラに「掛かって来いよ!」と言わんばかりに右手の槍で手招きしているのが最高♪(笑)。あの仕草を見ていると、表情の無いはずのカマキラスが何だか薄ら笑いを浮かべているような気がします。操演だけでここまで命を吹き込むなんて、操演スタッフの技は正に「神技」です。

エビラにしてもガイガンにしてもメガロにしても、何故か仕草がお茶目で怪獣同士の会話が浮かんでしまうのですが、怪獣擬人化は見ていて楽しいですね(賛否両論でしょうけど)。

思えばカマキラスは、ゾルゲル島に人間かミニラ、どちらかさえいなければ生まれる事は無かった存在なんですよね。哀れを誘わないのは、やはり「いじめる」系のキャラクター故でしょうか?

「ゴジラの息子」は女性受けするストーリーだと思います。見る側に母性を感じさせる微笑ましい物語です。これも賛否両論と思いますが、私はあの不細工で可愛いミニラが嫌いでは無いです(笑)。

私からも高島忠夫さんのご冥福を心からお祈りします。

http://plaza.rakuten.co.jp/achachan

>>A-chanさん

こんばんは。

確かに今作は女性受けする作品であると思います。

書籍などに見る設定ではゴジラは雄であり、ミニラには父親として接しているわけですが、ラストの雪の中、ミニラを抱いているシーンは非常に母性を感じますよね。

ミニラに対するゴジラは父親でもあり、母親でもあるんでしょう。

ですが、このミニラ、個人的にはどうにも好きになれなくてですね。

子供の頃はなんでこんなブサイクなのがゴジラに成長するんだって思ってたもんですよ。

同じく周囲のゴジラ好きな男の子の中でも不人気だったように思います。

ジェットジャガーほどではないと思いますが(笑)

映画にしろ、ミニラにしろ、男性的な視点と、女性的な視点の差なのかもしれませんけどね。

その分、やっぱりカマキラスやクモンガの操演だということを感じさせない生物感のすごさに目を奪われてました。

特にカマキラスなんてCGで表現されてた「ファイナルウォーズ」よりも生物館出てるなぁって今でも思いますから。