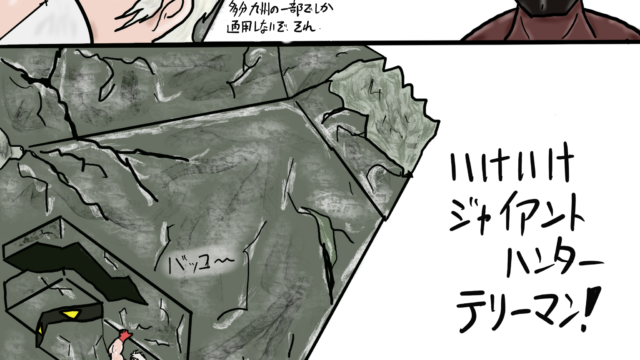

本日11月21日はN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」発売から27周年!

どーも、たけGです。

⚫︎Switchの3Dゼルダ2作から原点「時のオカリナ」を思う

Switchの「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」とても面白かったですね!

「ゼルダの伝説」シリーズ最高傑作との呼び声高い「ブレス オブ ザ ワイルド」の直接的な続編の名に恥じぬ完成度とそれを超える特大ボリュームのゲームでした。

ですが一方で、前作の「ブレス オブ ザ ワイルド」こそ3Dゼルダの最高傑作という声も高いですが、そのことについては異論はありません。

「ティアーズ オブ ザ キングダム」はブレワイ以上の大ボリュームで、掛け値なしの名作ではあったのですが、やはり「ブレワイ」あってこその「ティアキン」、と言う側面もあることも間違い無いですからね。

この2作を並べられたら、やはり原点たる「ブレワイ」の方に軍配が上がるかもしれないと言うのもわかる話です。

ですが、ゼルダシリーズ最高傑作について想いを巡らせますと、個人的には3Dゼルダとしての原点たる作品「時のオカリナ」が僕の頭をよぎります。

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」

今遊べば、「ティアーズ オブ ザ キングダム」や「ブレス オブ ザ ワイルド」とは、全てにおいて比べるべくもないでしょう。

なんといっても26年も前のゲーム。

ハードの性能差もあって今となっては拙いローポリゴンなグラフィック、少し固めのアクション、最近のオープンワールドゲームと違って全ての場所に行けるわけではなく、広大とは言えない世界。

オープンワールドの広大な世界を思うがままに彷徨える「ブレス オブ ザ ワイルド」と比べるのは酷というもので。

シリーズを遊んだことのない子供から3Dゼルダはどれを遊んだらいい?って聞かれたら、迷いなく「ブレス オブ ザ ワイルド」の方を勧めると思います。

⚫︎「ゼルダの伝説 時のオカリナ」を初めてみた時の衝撃

今のこの時代においてはレトロゲームの名作として括られることの方が多いんじゃないかと思われる「ゼルダの伝説 時のオカリナ」

ですが、1998年の発売当時にこのゲームを遊んだ時にはすごい衝撃だったのですよ。

3Dで広がる世界を縦横無尽に駆け巡るリンクを見て、すごいゲームが出たもんだと思ったものです。

「ブレス オブ ザ ワイルド」の、どこまでも広がる世界を見た時も感嘆したものですが、その時に抱いた思いは、

『ゼルダもすごいとこまで来たなあ』

という、進化の延長線上の衝撃だったように思います。

対して「時のオカリナ」で、最初のコキリの森を出た後に目の前に広がったハイラルの大地を目にした時には、

『ゼルダがなんかすごい事になってる!』

という、未体験の衝撃でした。

今の時代に改めて見れば、オープンワールドの「ブレス オブ ザ ワイルド」とは比べるべくもない、「時のオカリナ」の箱庭世界。

しかし、当時の僕にはそれがどこまでもどこまでも、果てしなく広がっているようにも見られたものです。

思い出補正も当然かかっていると思いますが、リアタイ当時に感じたものは、これまで体験したことがないくらいの衝撃でした。

同じく3Dゲームの衝撃を与えてくれた「スーパーマリオ64」と比べても、世界の広がりを感じさせてくれたのです。

マリオと違って物語性の高いゲームを3Dで遊べるというのも、その広がりに一役買っていたのかもしれません。

愛馬であるエポナに跨って、どこまでも行ける、そんな錯覚を感じました。

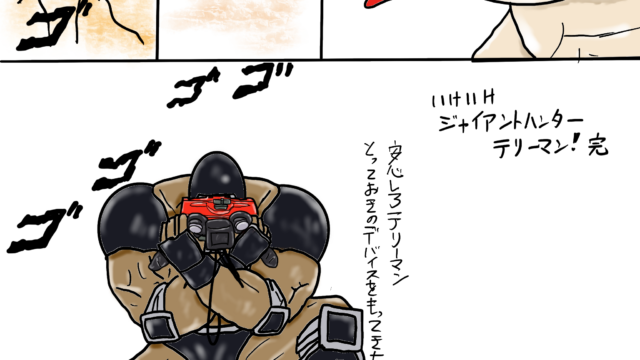

⚫︎発明的なシステム『Z注目システム』

アクションについても、3Dゼルダ初なのにとても秀逸でした。

今までのドット絵の2Dグラフィックで表現されていたリンクのアクションを、上手く3Dのグラフィックやアクションに落とし込んでましたね。

それを実現に至らしめたのは今作で採用された新システム、Z注目システムでした。

Z注目は今でいうところのいわゆるターゲットロックで、コントローラー背面のZボタンを押すことでターゲットの敵キャラを自動で視界に捉え続けることの出来るシステムです。

傑作として名高い「スーパーマリオ64」最大の欠点といえばカメラワークでした。

自由自在とは言えないカメラワークの中で、クリボーをはじめとする敵キャラを視界に収めるには、常に自分で合わせなければいけませんでした。

2D横スクロールだった従来の「スーパーマリオ」シリーズと比べると、それだけで難易度が上がっていたように思います。

距離感が掴めずに脱落する人も多かったかもですね。

「マリオ64」はN64では初のロンチタイトルで、アナログスティックを用いた3Dアクションゲームとしても初に近いものだったから、やむを得ない部分も多かったでしょうが、そんな「マリオ64」の難点を解決したのがZ注目システムでした。

このシステムでもって、3Dゲームにおける戦闘面での課題は解決したと言ってもいいでしょう。

以降の3Dゲームにおいても類似のシステムが採用されていったことを考えるといかに画期的なシステムであったかがわかるものです。

他にも「ゼルダの伝説」シリーズらしく、新たなアイテムを手に入れることで出来ることや行ける場所が増えていくのですが、それも上手く3Dのシステムに合わせられていて、なおかつ2Dだった頃と同じような感覚でも遊べるのが本当にすごかった。

今となって遊べば古さゆえの粗が多い部分もありますが、3Dゼルダとしていきなり完成形に近い形が出来上がっており、後の「ムジュラの仮面」「風のタクト」、から「スカイウォードソード」まで「時のオカリナ」を基本として発展させていっているのです。

そういった点も踏まえて「ブレス オブ ザ ワイルド」で一新されるまでは、「時のオカリナ」が3Dゼルダのスタンダードたりえたわけですね。

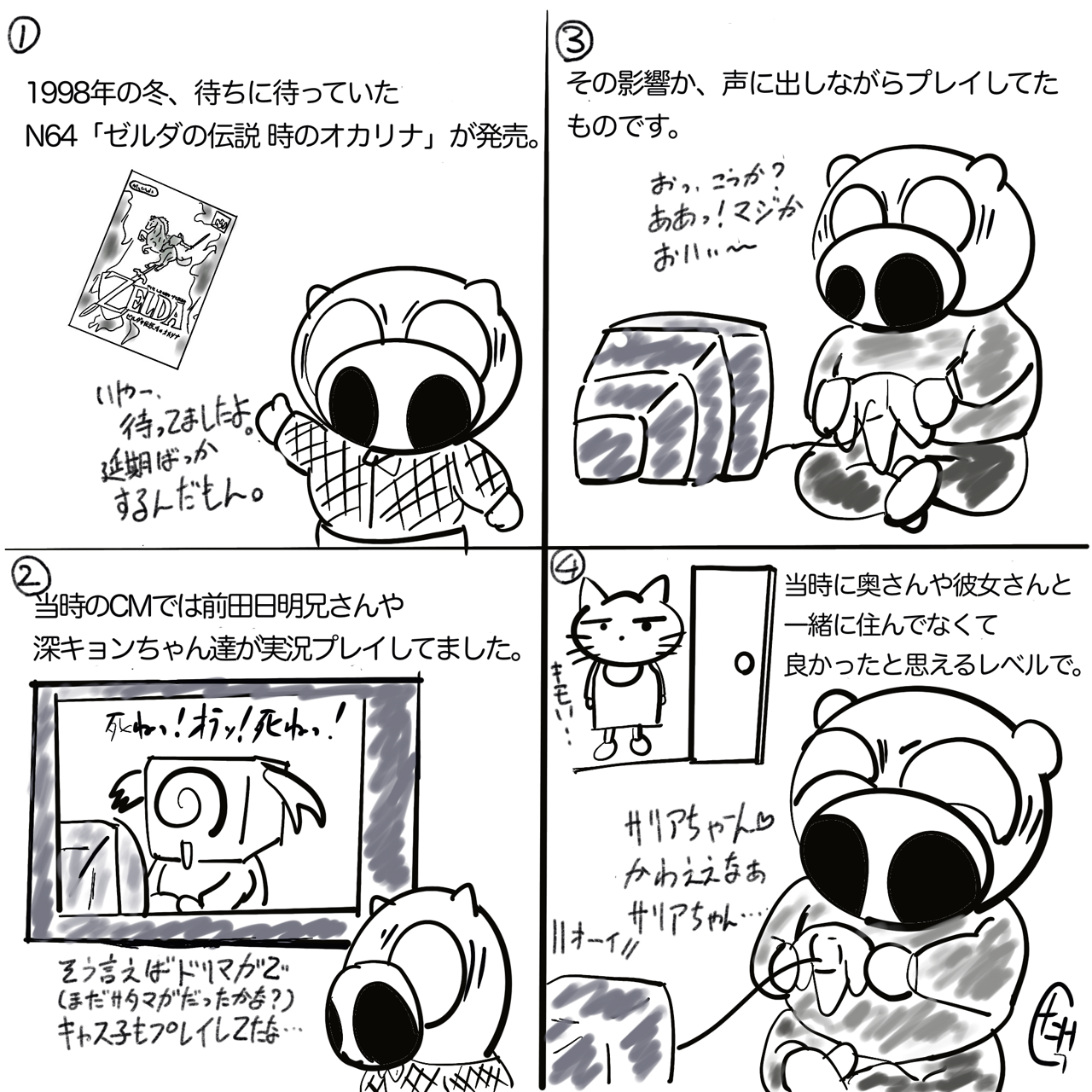

⚫︎物語と世界観。

一方で物語とその世界観は、これまでのシリーズと比べると暗めで、重めな印象だったように思います。

とはいえ、「ゼルダの伝説」って初作からして滅びた後のハイラルを描いていたわけで、元からして決して明るい物語ではないんですけどね。

これは明るめのドット絵で描かれていたイメージから、少し暗めな質感の3Dポリゴンで描かれているせいもあるしれません。

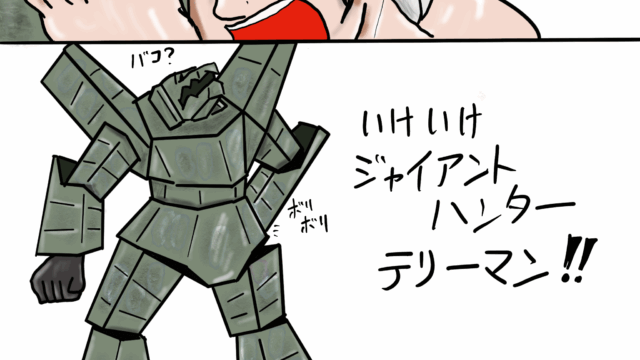

物語を彩る個性的なキャラクターたち。

幼馴染のサリアちゃんの可愛らしさにやられてしまったプレイヤーも多かったのではないでしょうか。

僕は当時はもう20歳を随分と過ぎたいい歳した大人だったのですが、サリアちゃんにはキュンキュンさせられたものです。

そして「時のオカリナ」で外せないキャラと言えば大ボスキャラであるガノンドロフでしょう。

FCでの初作、SFCでの「神々のトライフォース」におけるガノンは、でかい豚の怪物のような魔王としての姿でしたが、今作「時のオカリナ」では人間タイプのキャラ、ガノンドロフとして登場。

魔王ガノンとは何者か?というのが語られるのもこの「時のオカリナ」の重要なポイントでした。

グラフィックや世界の広さは以降の作品と並べられるものではありませんが、この魅力的なキャラたちによって語られる物語については最近の作品と比べても引けを取るものではありません。

その物語は「ゼルダの伝説」というシリーズ全体の歴史の中でも重要な位置付けにあるのが本作。

「ゼルダの伝説」の歴史は「スカイウォードソード」が最古の物語であり、全てのシリーズが繋がっていることが示唆されているのですが、今作「時のオカリナ」で歴史が3つに分岐することになるのです。

「スカイウォードソード」からGBA「ふしぎのぼうし」の時代を経て「時のオカリナ」の時代へ。

そして「時のオカリナ」の結末によって歴史が3つに分岐することになっているのです。

・「時のオカリナ」でリンクが魔王に敗北した後の世界が、「神々のトライフォース」から初代「ゼルダの伝説」「リンクの冒険」へ繋がっていく世界。

・リンクが勝利した後で子供時代に戻り、その世界で更に魔王復活を阻んだ後の世界が「ムジュラの仮面」から「トワイライトプリンセス」へと繋がっていく世界。

・リンクが勝利した後で魔王を封印するも、子供時代には戻らずにその後の魔王復活を阻止できなかった後の世界が「風のタクト」からDS2作へと繋がる世界。

「ブレス オブ ザ ワイルド」、そしてそこから繋がる「ティアーズ オブ ザ キングダム」の2作はどの時間軸にも属していないようですが、このように並べてみても「時のオカリナ」だけが特異点だという事実がわかります。

まぁ発売当時に今作がそんな歴史の特異点だなんて思いもせずに遊んでいたわけですが、後の作品群にも影響を与えるほどに練り込まれた物語に夢中になったものです。

夢中になれる物語、夢中でい続けられるほどに練り込まれたシステム、当時としてはこれ以上のゲームなんて絶対にない。

心からそう思えるゲームでした。

⚫︎今回のまとめ

今回はN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の思い出語りでした。

1998年の発売当時のゲーム市場はプレイステーションの全盛期、「FFⅦ」でその人気が大爆発し、「バイオハザード2」や「グランツーリスモ」といった多種多様なゲームが販売され、「FFⅧ」の発売が迫っていました。

そんな、世はまさに大PS時代な背景。

一方で、セガは次世代機ドリームキャストを発売。

これまでの家庭用ゲーム機では見られない美麗な3Dグラフィックのゲームを実現していました。

そんな激動の時代に発売された「ゼルダの伝説 時のオカリナ」

ともすれば、ニンテンドウ64というハードがもう終わるかもしれない、そんなタイミングで発売された本作は140万本を売り上げて、低迷していたN64のハード販売台数を底上げするのです。

日本市場ではPSどころかSSにさえ届くことはついぞ叶いませんでしたが、世界市場ではN64というハードがPSに届かないまでも対抗馬としての市場を形成するに至ったのは、「時のオカリナ」というソフトがそれを成したと言っても過言ではないでしょう。

そんな多くの人たちを虜にした「時のオカリナ」というソフトに、僕はただただ夢中でした。

当時を思い出すと、その頃の僕は仕事でも上手くいかず、プライベートでも色々と悩ましい毎日が続いていたものです。

20代後半から30代前半にかけての僕は、それこそ第一次暗黒時代だったような、そんな日々でした。

そんな日々でも「時のオカリナ」を遊んでいる間は全てを忘れられる、「時のオカリナ」を遊んでいた間は純粋に楽しかったと思い出せる、そんな心に残る素晴らしいゲームだったと言えます。

「時のオカリナ」から20年近くが過ぎ、最新作「ブレス オブ ザ ワイルド」をプレイした時には、その楽しさに感動し、これはシリーズ最高傑作だ!と、両手をあげて思いました。

その思いは続編である「ティアーズ オブ ザ キングダム」を遊んだ後の今も変わらないでしょう。

それは、26年前に「時のオカリナ」を遊んでシリーズ最高傑作だと思い、その後に「風のタクト」や「スカイウォードソード」を遊んでもその思いが変わらなかったことと同じかもしれません。

(2Dゼルダでは「神々のトライフォース」が最高傑作だという思いもありますが)

それだけに当時の「時のオカリナ」の完成度は突出していました。

「時のオカリナ」の完成度が際立っていたからこそ、それをベースにしてグラフィックを強化し、システムを洗練してシリーズは進化してきました。

そして「ブレス オブ ザ ワイルド」に至り、スタンダードが一新されたことで「ゼルダの伝説」は新たな一歩を歩み始めたのでしょう。

やがていつか、これから20年後くらいには全くの新しい形での「ゼルダの伝説」が生まれ、それこそがシリーズ最高傑作だ!と思える時が来るのかもですね。

「神々のトライフォース」を遊び、時を経て「時のオカリナ」を遊び、そして「ブレス オブ ザ ワイルド」を遊んだ時のように。

その時まで僕は生きてられるかな。

生きていても、まだゲームを遊んでいるのかな。

オカリナを吹いてその未来を見に行ってみたい気もしますが…

生きているのなら、今と変わらずゲームを遊んでいて、「ゼルダの伝説」の最新作を楽しんでいるように思いますね。

今回はこの辺で。

いつかまたここで会いましょう。

今回の記事を書きながら久しぶりに時オカを遊びたくなりました。

積んだままの3DS版「時のオカリナ3D」をそろそろ遊んでみるかな。

コメント