最近リメイク版の「ウィザードリィ」が話題ですが、今回はファミコン版のお話。

どーも、たけGです。

過去を振り返ってみて、なぜ、あの時にその選択をしたんだろう?

なんてこと、ありませんか?

学校や就職などの人生の岐路での選択や、友人や恋人など人間関係における選択、そして、買い物における選択。

いやいやいや、買い物における選択が人生の岐路や人間関係における選択と一緒に並ぶのっておかしいでしょ、なんて思われるかもしれませんが、わかりませんよ?

その時に軽い気持ちで選択した商品に心を討たれた少年が、そのことをきっかけにして大きな志を持って大人になり、苦労を重ねながらやがて大成し、会社を興し、国を動かすまでになったなんて伝記が、民明書房あたりから出ているかもしれませんよ?

ま、僕の場合は特にその後の人生に影響があったとかいうわけでは全然ないのですが、なぜその時にコレを選んだのかな?という思い出があります。

それは、高校生最初の冬の時でした。

季節はちょうどクリスマスが近いだったかな。

慌ただしく踊る街を誰もが好きになり、彼女が欲しがってたイスを閉店間際の店に買いに行く人もいる中、僕はと言えば小遣い握りしめて近所のオモチャ屋へと行っていました。

あの頃、自分の住んでいた近所でファミコンのゲームを買うにはホームセンターかオモチャ屋の2択しかなく、在庫揃えの良いオモチャ屋で買う方が多かったように覚えています。

以前の記事で書いたように「ドラゴンクエスト」でRPGの面白さに目覚め、その後「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエストⅡ」とプレイしRPGの虜になっていました。

「ドラクエ」「ゼルダ」を周回プレイもしましたが、段々と次のRPGに飢えていったのです。

その後、自分で購入した「ディープダンジョン」や、弟が友達から借りてきた「ヘラクレスの栄光」は、その飢えを満たしてはくれませんでした。

ああ、面白いRPGを遊びたい。

それにはやっぱり「ドラクエⅢ」しかないのか…

と、思って「ドラクエⅢ」の発売を待っていたのですが、年末商戦を前に「ドラクエⅢ」はあっさり発売日が延期になりまして。

飢えていた僕は、「ドラクエⅢ」を買うために貯金していたお小遣いを手にオモチャ屋へと足を運んだワケなのでありました。

「ドラクエⅡ」以降、当時のファミコン界は空前絶後のRPGブーム。

年末商戦期だったということもあり、選択肢はいろいろありました。

友人がオススメしていた「デジタルデビル物語 女神転生」もありました。

当時よく読んでいたゲーム雑誌で評判の高かった「ミネルバトンサーガ」もありました。

PCユーザーの友人が絶賛していたソフトの移植版「ファザナドゥ」もありました。

任天堂が出した「銀河の三人」なんてのもありました。

そして、後に「ドラクエ」と肩を並べるシリーズに成長することとなる、「ファイナルファンタジー」の第一作目もこの時期に発売されたばかりでした。

なのに、これだけのタイトルが並ぶ中で僕が手に取ったのが「ウィザードリィ」だったわけです。

なぜこの時、この「ウィザードリィ」を選んだのか。

僕はその頃PCユーザーではなかったので、PC版「ウィズ」の存在は知りませんでした。

周囲にいたPCユーザーの友人の中にも「ウィズ」をプレイしていた人はいなかったと思います。

当時読んでいたゲーム雑誌で「ウィズ」の記事に目を止めたことぐらいはあったかもしれませんが、特に印象に残っていたわけではなく、記事を見た時点で、「これは欲しい!」と思った記憶はないですね。

「ディープダンジョン」と同じ3DダンジョンタイプのRPGで、見た目は地味だし、どちらかというと「FF」や「ミネルバトン・サーガ」といった、記事の見た目が華やかなゲームの記事を追っていのではないかなと。

なのに今や天下の「FF」最初のスタートに乗らず、「ウィズ」を選択したのはなぜだったのでしょうか。

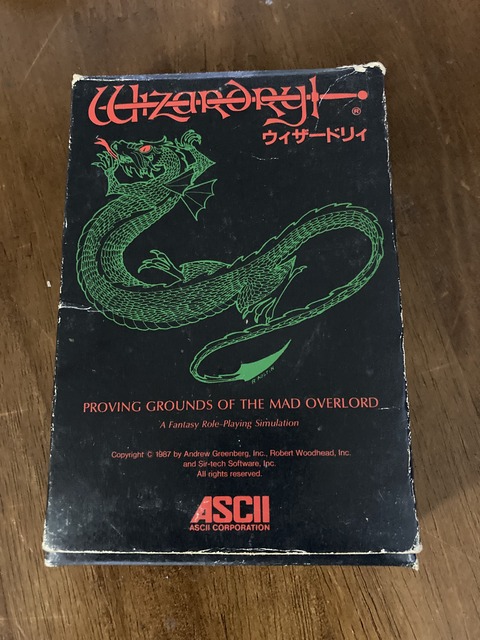

1つはソフトのパッケージにあったと思います。

いわゆるジャケ買いというやつです。

冒頭の画像が「ウィズ」ファミコン版のパッケージなのですが、黒地に緑のラインで描かれたドラゴンというシンプルすぎるパッケージに惹かれたのかもしれません。

ジャケ買いという視点で言ったら、他のソフトのパッケージも、惹かれるものが多々ありました。

「ミネルバトンサーガ」や「ファザナドゥ」も、剣と魔法のファンタジーを連想させ、それまでのファミコンソフトと比べて、どこか大人っぽい印象を感じたことを覚えています。

「ファイナルファンタジー」は、「グイン・サーガ」「吸血鬼ハンターD」など、ファンタジー系の小説のイラストを描かれていた天野喜孝画伯の幻想的なパッケージが目を引きました。

「銀河の三人」は、まあ…永井豪先生が好きな方には好評だったのではないでしょうか。

そのように、それぞれのソフトがオリジナリティ溢れる、それまでのファミコンソフトのパッケージとは一線を画すようなデザインであったにも関わらず、選んだのは1番シンプルなパッケージだった「ウィズ」だったわけです。

ただ、その他にも何か予感めいたものを、そのパッケージから感じ取ったのかもしれません。

そうして手に取った「ウィズ」ですが、プレイ開始後、しばらくはもう訳がわからなくて。

ほぼ文字のみで構成された城下町。

選ばれし勇者などそこにはおらず、まずは自分で冒険者一行をメイキングしなければなりません。

人間、ドワーフ、エルフ、ホビット、ノームといった種族から選択。

「指輪物語」を読んだこともなく、「ロードス島戦記」のディードリッド嬢ともまだ出会っていなかったので、人間以外の種族はエルフさえもあまりピンとこず、完全に説明書片手のメイキング作業でした。

さらにそこから職業の選択。

ドラクエⅢ発売前にして、「ファイナルファンタジー」もまだ未プレイだったので、職業の良し悪しもよくわからず、説明書に誘導されるまま戦士×3、僧侶、盗賊、魔法使いのパーティを作ったように思います。

その後Ⅱ、Ⅲとプレイする頃には僕も「ウィズ」というゲームに慣れて、最低限、侍を作り出せるくらいのボーナスポイントが出るまで、名前「あ」のキャラを延々と作り続けるわけですが、最初にプレイした時にはよく考えずに速攻で作ったキャラでスタートしたもんです。

ボルタック商店で売っている「ますらおのよろい」が欲しいが、その時点での所持金では買えるはずもなく、まずは揃えられる装備のみを購入してダンジョンへ。

重要なのかどうなのかよくわからないメッセージを見た後、よく考えずにレベル1のまま歩いて、歩いて、戻り道がわからなくなって、やがて全滅。

6つの墓標が並んだあと、場面変わってまたトレボー城塞の城下町へ。

「おお◯◯◯よ、しんでしまうとはなにごとか」

みたいなことは言われません。

カント寺院に行っても、生き返らせるべき死体はそこにはなく。

え?いわゆるゲームオーバーで、また最初からやりなおしデスカ?

というわけではなく、説明書を読んでみたところ、最初のパーティは全滅したその場所に死体としているらしく、新たなパーティを作って救出に行かなければならないのだとか。

もう、本当にわけがわかりませんでしたよ。ヒントをくれる街の住民がいるわけでもない。

明確に指示を出してくれる王様がいるわけでもない。

さらわれたお姫様がいるわけでもなく、すれ違ってばかりで一向に出会える気配のない仲間がいるわけでもない。

「ハイドライドスペシャル」の再来かと思いましたね。

なんであの時「ファイナルファンタジー」の方を選ばなかったんだろうとも思いました。

でも、挫折しなかったんですよ。

「ハイドライドスペシャル」の時のように諦めなかったんです。

「ハイドライド〜」が友人から借りて遊んだというのに比べて、「ウィズ」は自分で購入したというのも諦めなかった要素かもしれませんが。

再びパーティを作り直し、今度は慎重にダンジョン入り口近くで少しずつレベルアップに専念。

それでもレベルは全然上がらない。

宿屋に泊まることでレベルが上がることを知るまで何組かの冒険者たちを無駄死にさせて。

宿屋は高い方がいいに違いないと思い込み、そのうちお金も底を尽きる。

迷宮の奥までなかなか行けない。

時折現れるメッセージの意味がよくわからない。

とある部屋のみ現れるマーフィーズゴーストがイベントキャラなのかなんなのかよくわからない。

それでも遊び続けたのは、自分でお金出して買ったからという意地だけではなかったのです。

よくわからないのに遊び続けたい、そんな魔力が「ウィズ」にはありました。

先の見えないダンジョンの不安感。

「ミルワ」「ロミルワ」を唱えた時の安心感。

最初は正体がわからないモンスター。

未確定のグラフィックに「にんげんがたのいきもの」「がいこつ」といった呼び方。

罠を解除しないと開かない宝箱。

鑑定しないとなにか分からない拾得品。

解除に失敗すると発動する数々の罠。

最悪はテレポートで飛ばされて「いしのなかにいる!」

またも並ぶ6つの墓標。

そして再びトレボー城塞へ逆戻り。

「ドラクエ」に慣れきった身にはシビアすぎる出来事の数々。

それでも、やめられない魅力がこのゲームにはありました。

少しずつゲームのシステムを理解し、世界観を把握していき、ハマっていきました。

このゲームで装備は買うものではなく、モンスターが落とした宝箱から得るもの。

「ますらおのよろい」なんて買う必要はなく、マカニトの呪文を覚えれば9階までの道中も苦ではない。

ラスボスの大魔導士を倒しても、それが終わりではないこと。

物語は用意されたものを追うのではなく、自分の頭の中で創り上げていくこと。

さまざまな「ウィズ」のお約束を誰に教わるでもなく、実践して覚えていきました。

その後の僕は、「ウィズⅡ」「Ⅲ」、SFCで発売された「V」を発売日に速攻で購入するウィズフリークへと成長していったのです。

「外伝」のためにゲームボーイ本体を買うまでになっていったんですよねぇ。

今回はファミコン版「ウィザードリィ」の思い出語りでした。

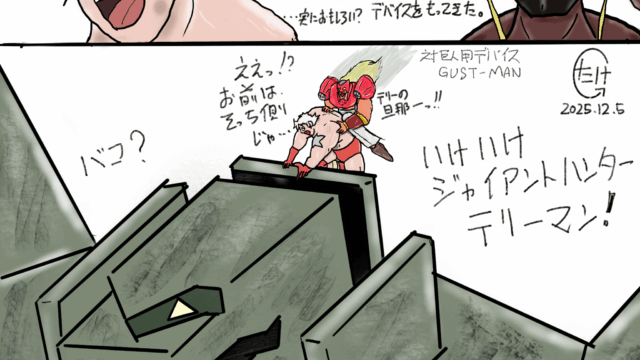

「ウィザードリィ」にはおおまかな物語と世界が用意されているだけで、明確なキャラクター設定などは存在しません。

なので自分でメイキングしたキャラクターに脳内で個性をつけて、自分だけの物語を紡いで行くことができます。

当時僕も自分の頭の中で物語を紡いで、プレイしたものです。

脳内でキャラクターたちに会話をさせて。

今思い出せば間違いなく中二病全開な物語にキャラクターだったんですけどね。

ここで晒すのは小っ恥ずかしい内容でしたよホント。

ゲームの中での情報は必要最低限で、モンスターやアイテムについてもゲーム内のグラフィックや文字情報によって想像するのみです。

そこを補完してくれるのが当時発売されていた雑誌や攻略本でした。

特にJICC出版社から発行されていた「ウィザードリィのすべて」は細かい裏設定が事細かに描かれていて、僕が脳内で描いていた中二病全開の物語に花を添えてくれたものです。

攻略本ではありますが読み応えもありまして繰り返し繰り返し何度も読んだものです。

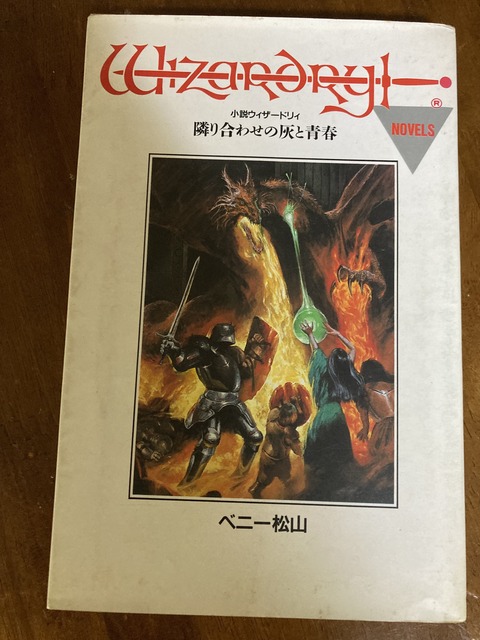

また、この攻略本を編集されたベニー松山氏が執筆されたノベライズ小説「隣り合わせの灰と青春」も素晴らしく、これまた何度も何度も読んだものです。

僕が脳内で描いていた小っ恥ずかしい内容の物語とは全然違っていて、ウィザードリィの世界観をとても色濃く表現している物語です。

まさかの令和な今になってコミカライズされているので、気になった方は是非読まれてみてください。

ただ、権利関係からかコミック版の方はモンスター名やアイテム名、人名が変更されているのがちょっと残念なポイントですが…

「ウィザードリィ」というゲームは、「V」を遊んだのを最後に離れてしまいましたが、「ウィズ」が放っていた魔力を持ったゲームにはなかなか出会えません。

「世界樹の迷宮」シリーズを遊んでいると、近いものを感じることがありますが時々「ウィズ」のファミコン版をもう一度、遊んでみたくなります。

僕のファミコンカセットの中には、今も1階のどこかに救出されずにそのまま放置されている最初のパーティの墓標があるので、そろそろ救出に行ってもいいかなんて考えもするのですが、バックアップの電池がロストしてる確率の方が高いですね。

SwitchやPS5でリメイクされてるので、パッケージ版が発売されたら買っちゃおうかなと思います。

また、スタートの段階で侍を作れるぐらいのボーナスポイントが出るまでひたすらトライ&エラーを繰り返すことを考えたら…

ワクワクしかないです。

今回はこの辺で。

いつかまたここで会いましょう。

壁に当たった時の「いてっ」はリメイク版でもあるのかな?

コメント